マンションリノベ 玄関ホールの立役者、上がり框のあれこれ

玄関という、そのおうちの第一印象を決めると言っても過言ではない空間。

その空間を構成しているアイテムのひとつである「上がり框」は、玄関の土間と室内の床の段差部分に設置される横材です。

土間と室内の境界を明確化し、外部からの埃や雨水などの室内への進入を防ぐ役割もあります。

上がり框の素材は種類がありますが、土間の表情と室内側の表情にマッチした素材を選びます。

木製の上がり框

室内の床仕上げがフローリングの場合は、同色の框を選ぶのが第一選択肢です。

建材メーカーは、フローリングと同じ色の框をラインナップしているので、合わせて選べば、框自体の存在を際立たせることなくさりげないデザインに仕上がります。

↑こんなふうに室内側の床材の色に合わせるのではなく、土間のタイルの色に寄せた木製上がり框の例もあります。上の3枚目の玄関と似たグレーの土間ですが、室内と土間どちらの色味に合わせるかで、印象が変わりますね。

また、室内側がフローリングではなくカーペットの場合にも、木製の框を使います。

その場合は、そばにある玄関収納の色に合わせて統一感を持たせると全体がしっくりまとまります。

大理石・タイルの上がり框

↑こちらはメゾネットタイプのマンションの玄関ホール。

ホール床に敷いたタイルをそのまま土間まで張って仕上げました。

同一素材だと、広く感じられますね。

↑玄関土間に張った天然大理石と同材の框が石材メーカーにあったので、上がり框まで大理石で揃えた高級感のある事例。

どちらも室内側はカーペットです。固い石の框と弾力のあるカーペット。

上がったとき、足触りの違いで心理的にもスイッチが切り替わりそうです。

ステンレス素材の上がり框

↑こちらはステンレス製の上がり框を採用した事例。

リノベーション前は、玄関に屋内壁掛けのガス給湯器が設置されたボイラー室があったのですが、給湯器をベランダに出したことでその場所をベビーカー置き場にし、ステンレス製のパンチングスライドドアを付けました。

赤く塗装した玄関ドア(玄関ドア内側は専有部なので自由に塗れます)とも相性の良いデザインの空間になりました。

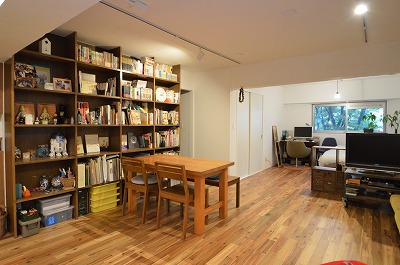

番外編 室内と土間がフラットな事例

↑床が直張りフロアでほぼ土間とフラットなマンションで、土間を広げた事例です。

趣味の自転車のメンテナンスなどができるよう、玄関わきの洋室を狭くして、土間を広くしました。光の届かなかった暗い玄関が、洋室の窓からの光を取り込んで明るくなり、印象がまったく変わりました。

床がフラットなため、上がり框というものはなく「見切り材」で境界線を引いています。こちらはまさにバリアフリー。

こうした段差のない玄関のマンションもけっこうあります。水仕舞いの関係から、タイルや石素材の見切りが多いです。

マンションによって框ひとつで実に様々な玄関の顔が出来上がります。

出かける時、帰ってくる時、常にそこにある「上がり框」は日本の住まいにおいて内と外を分ける玄関の立役者なのです。

-3.png) |

2.png) |

2.png)

2.png)

2.png)